この記事では『写真展を開催する準備のために必要な「当日持参する道具」』について解説しています。

いよいよ写真展当日の会場準備。初めての展示準備では、予想以上に時間がかかるかと思います。

それを助けてくれるのが、道具です。予想外の事態も対応できるように、道具は揃えて写真展会場へ行ってください!

「写真展を開こう!」で、はじめて写真展を開催したい方に向けてのノウハウを書いています。会場選択、額装、当日持参する道具などを解説しているので参考にしてみてください!

はじめての写真展入門【知識ゼロから写真展開催まで】総まとめ

はじめての写真展入門【知識ゼロから写真展開催まで】総まとめ目次

はじめての写真展入門|写真展に必要な道具は?

「はじめての写真展入門」シリーズ第6弾は、「写真展当日に準備する道具」をテーマに書いていきます。

- 第1回は会場選択・ギャラリー編

- 第2回は写真のセレクト編

- 第3回は額装編

- 第4回は宣伝編

- 第5回は会場レイアウト編

- 第6回は当日持参する道具編 ←今回の記事

- 第7回はスケジュール・費用編

- 第8回は額を作る編

写真展を開催したいけれど、当日なにを持っていけばいいのかわかりません。

作品以外になにを持っていけば設営に便利なの?

道具はギャラリーに置いてあるの?

これがあれば便利という道具があれば教えてほしい!

今回の記事「写真展当日に持参する道具編」では、このような悩みに答えます。

アイデムフォトコンテストで入選し、新宿のギャラリーで個展を開催してもらったり、世界旅写真展に入選し、グループ展を開催してもらったこともあります。

最新では2020年2月に個展(Quiet Cuba)を行い、写真集を出版して頂きました。

これまで展示会を7回開催してきた経験があるので、今となっては写真展開催までの準備で何が必要なのかの見通しを持つことができますが、2015年にはじめて写真展を開催した僕は、まさにどうすればいいのかわからない状態でした。

写真展はなにを準備すればいいの?

どこで開催するの?

なにが必要なの?

写真はどうやってプリントするの?

写真の額装方法は?

どう宣伝すればいいの?

お金はどれくらいかかるの?

なにもわからない状態から試行錯誤を繰り返しながら、様々な展示会場で写真展を開催してきた中で、いくつかのノウハウを得ることができました。

写真展を開きたいんだけど、なにから始めればいいのかわからない…。

そんなあなたの背中を押したくて、この記事を書きます。

このブログがヒントとなって、あなたの初めての写真展の開催に繋がれば幸いです。

写真展の準備に設営道具が必要な理由

初めての写真展を開催するとき、会場設営がスムーズにいくのかと不安になる方も多いかと思います。

実際に会場に行ったものの「あれがない!買いに行かなきゃ!!」と慌てるのもイヤですよね。

お昼からの写真展開催に合わせて、決められた時間内に設営が終わるのかと心配になる姿は容易に想像できます。

実際、僕も初めての時はドキドキでしたから。

僕は初めて写真展を開催した時は、急遽両面テープが必要な状況になり、買いに行ったことを覚えています。

友人が設営を手伝ってくれたおかげでなんとか開場時刻に間に合いましたが、きっと1人で設営していたら間に合わかなったでしょう。

展示の準備に気をつけることとして、写真同士の高さを揃えることや、写真単体を水平に保つことがあって、きっと最初は難しく感じるはず。

特に額装をせずに写真をハレパネに貼って設営する場合は、ハレパネを押さえながら虫ピンを打つことになるでしょうから、きっと1人ではかなり難しく感じるでしょう。

そんなあなたを助けてくれるのが、道具たち。

道具を活用することで、あなたの写真展の会場設営にグっと余裕が生まれるはずです。

確かに写真展の準備は時間がかかりそう…。

じゃあ、実際にどんな道具を揃えるといいの?

次章で実際に必要な道具をリストアップしますね!

写真展準備に必要な道具|展示設営に絶対持参すべき道具は?

それでは、初めて写真展を開催する方が、展示会場の設営をする際にどんな道具が必要なの?という疑問にお答えしていきます。

僕は展示設営に必要なものをひとつの箱に入れて保管してあるのですが、その箱の中身をお伝えしていきますね!

メジャー【写真展の会場準備で必ず必要な道具】

写真展の会場準備で必ず必要な道具はメジャーです。

メジャーは写真の距離や高さを合わせるための最重要アイテムです。

友人に手伝ってもらう時には1個といわず、もう1つあると効率よく設営ができるでしょう。

前回の記事にも書きましたが、額の高さを決めて額同士の距離を決めると、展示作業が一気に効率化します。

写真展会場のレイアウト作成方法【はじめての写真展入門⑤】

写真展会場のレイアウト作成方法【はじめての写真展入門⑤】カナヅチ・トンカチ【写真展の会場準備で必ず必要な道具】

写真展の会場準備で必ず必要な道具はカナヅチ・トンカチです。

展示会場の壁にもよりますが、カナヅチに釘や画鋲を打ち込んで設営する方法が最も多いでしょう。

マストアイテムです。

展示会期終了後の撤収作業時には釘や画鋲を抜くことになります。

その際に打ち付ける方と逆側に釘抜きがあるタイプのカナヅチが重宝されますので、ご購入の際には釘抜きがあるタイプがオススメです。

友人が設営準備に駆けつけてくれる際にはカナヅチも2本以上あると、作業効率が単純に2倍になります。

「人はいるんだけど、道具がないから手持ち無沙汰になる」というのは、会場設置あるあるですね。用意しておきましょう!

水糸【写真展の会場準備で必ず必要な道具】

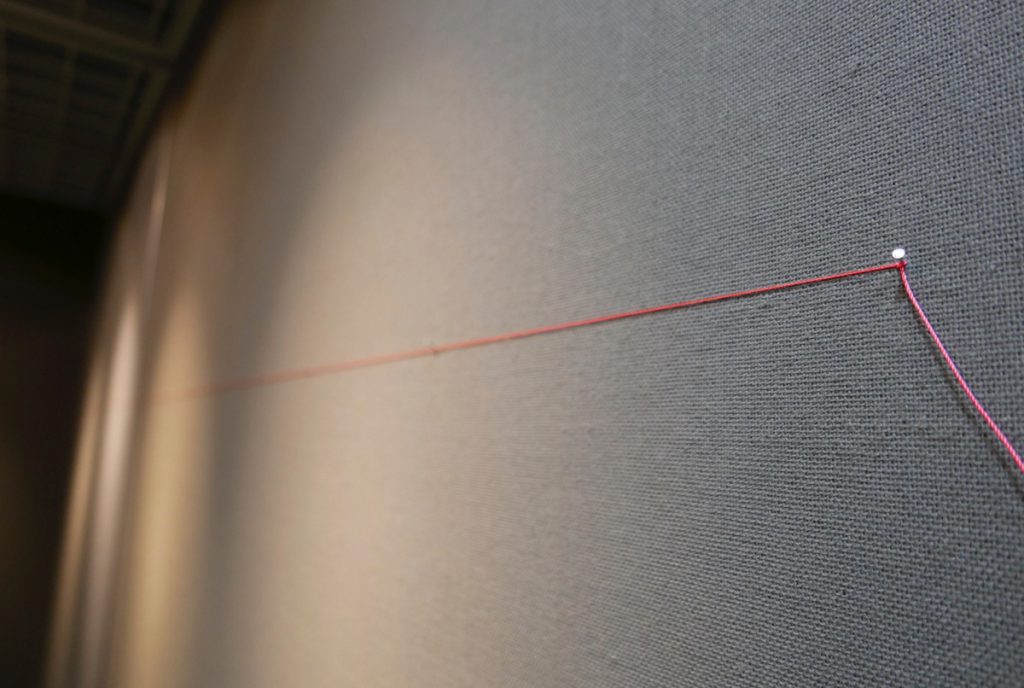

写真展の会場準備で必ず必要な道具は水糸です。

隣り合う写真の高さを揃えるにはどうするの?という疑問には、この水糸を使う場合が多いです。

まず、壁の両サイドに(例えば150センチの高さに)釘を打ち付けます。

その打ち付けた釘に、水糸をピンと張ります。

水糸がしっかりとピンと張られていれば、その高さは一直線になるので、その高さに釘を打っていくことになるという用途で使うので、レーザー水準器がない場合は水糸は必ず用意してください!

僕がアイデムフォトギャラリーで写真展を開催する権利を得た時に、アイデムフォトギャラリーで設営までやってくださいました。設営に立ち会った際に、フレームマンという展示設営のプロたちが会場設営を担当してくださりましたが、この水糸の方法で設営していたので間違いないかと思います。

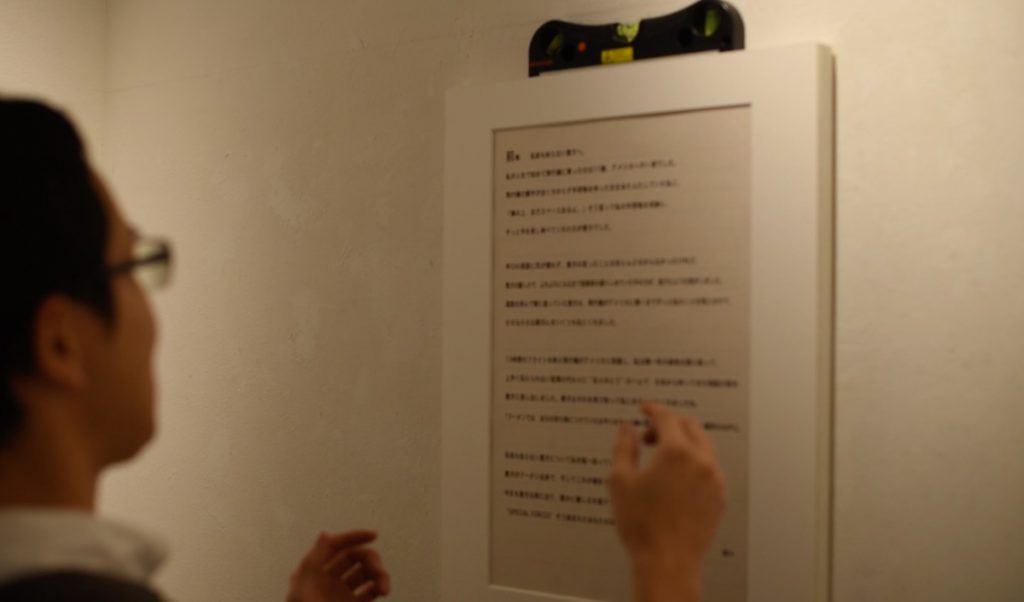

水準器【写真展の会場準備で必ず必要な道具】

写真展の会場準備で必ず必要な道具は水平器・水準器です。

設置した額が水平に展示されているかを確認するために、水準器があると便利です。

実際に展示してみると「なんとなく右が上がっているような気がする」と感じることが多々あります。

人間の目は信用できないもので、右上がりしていると感じても実際に道具を使って水平を確認してみると、真っ直ぐになっていることがあったりします。それを確認するための道具が、この水準器です。マストアイテムです。

白い手袋【写真展の会場準備で必ず必要な道具】

写真展の会場準備で必ず必要な道具は白い手袋です。

写真は額装して白いマットに入れて展示をする方も多いかと思いますが、白いマットは汚れが目立ちます。

手の汚れがマットに付いたり、写真に指紋がつくのを防ぐためにも白い手袋は用意しておきましょう。

会場で汚れてしまうと、けっこう焦るので未然の予防は大切ですね!

写真展の額装について知りたい方は、「はじめての写真展入門③額装編」を読んでみてください!

はじめての写真展入門③額装編

はじめての写真展入門③額装編ブロアー【写真展の会場準備で必ず必要な道具】

写真展の会場準備で必ず必要な道具は、ブロアーです。

額装した際に写真にアクリルガラスを入れて展示をする場合も多いですね。その際には写真に細かいホコリがどうしても付きます。

大切な写真のホコリをとるためにもブロアーは必要ですね。

ハレパネ【写真展の会場準備で必ず必要な道具】

写真展の会場準備で必ず必要な道具は、ハレパネです。

当日持っていく必要はないかもしれませんが、不測の事態に陥ったときに効力を発揮するのがハレパネです。

ハレパネの表面は全面両面テープになっているので、このまま写真を貼り、展示することができます。他にも、キャプションを貼ったり、展示についての説明を貼ったり、「写真撮影OK!」みたいな案内を貼ったりするなど、用途は様々。

ちなみに厚さがそれぞれあって、やはり厚みのある方がかっこいいです。7mmくらいを使用するといいでしょう。

ハレパネについては、額装編でも書いているので参考にどうぞ。

ひっつき虫【写真展の会場準備で必ず必要な道具】

写真展の会場準備で必ず必要な道具は、ひっつき虫です。

壁にハレパネを付ける方法は大きく2つあって、ひとつは虫ピンで止めること。もう1つは、ひっつき虫で壁に貼ることです。

ひっつき虫は練り消しのような素材で、ハレパネにくっつけて壁に貼るだけ。マストアイテムです。だけど、強度にはやや問題があって、会期中に落下してしまうこともあるかもしれません。

キャプションやシークエンスなどの小さなものはひっつき虫で、大きな作品はひっつき虫プラス虫ピンで支えるといいでしょう。

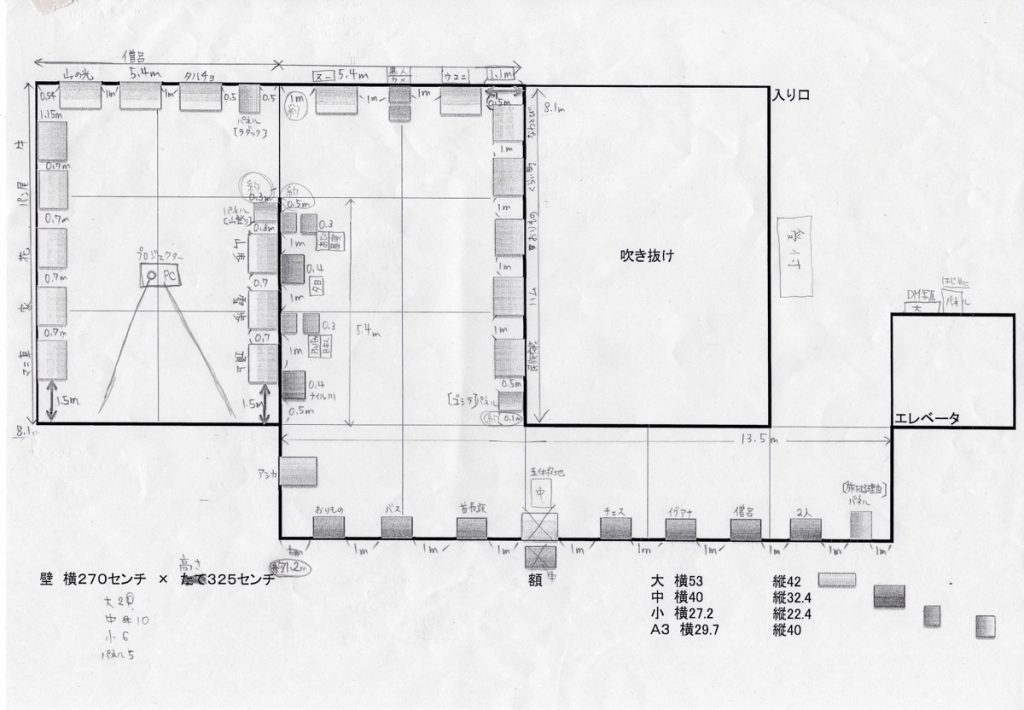

設計図【写真展の会場準備で必ず必要な道具】

会場図

写真展の会場準備で必ず必要な道具は、会場設計図です。

前回の記事でも書きましたが、会場設計図は当日までに準備する道具として必須です。

写真のレイアウトはもちろん、写真間の距離や壁からの距離が書かれているだけで、当日の作業効率は格段に上がります。ぜひ、当日をイメージして会場設計図を書きましょう。

あなたの頭の中を図面化するためにも、会場設計図は重要になります。

前回書いた「はじめての写真展入門【第5回:会場レイアウト編】」の記事に書いたので、読んでみてください!

写真展準備に必要な道具|展示設営にあると便利な道具は?

写真展の会場準備に絶対必要というわけではないけれど、あると便利な道具を紹介していきます。

赤外線水平器【写真展の会場設営であると便利な道具】

展示設営にあると便利な道具は、赤外線水平器です。

赤外線水平器があると、もう写真展の会場準備は勝ったも同然です。楽勝。

はじめての写真展で準備が心配だな…という方は、これを買ってください。

高さを正確に測って、水糸を張って、水準器で測って…「あー、面倒くさい!」という方にオススメのアイテムです。なんとそれらの作業がボタン1つで完了してしまうんですよね。

レーザーで水平を出してくれるこの機械は、値段こそそこそこかかりますが、これから展示を頻繁に行っていこうという方にはそのコストに見合った働きをしてくれることでしょう。

左手にある三脚に載った機械から赤外線が出ていて、右手に赤い水平の線が出ているのがわかりますか?

使い方は簡単で、三脚に機械を載せて、希望の高さに設置するだけ。

これを使うと、作業が本当にあっという間に終わります。オススメのアイテムですね。

虫ピン【写真展の会場設営であると便利な道具】

写真展の会場設営であると便利な道具は、虫ピンです。

虫ピンとはかなり細めの釘のことです。

ハレパネを貼るときや重たい額を補強するために使用することがあります。

特にハレパネでは、ひっつき虫で止めるだけだと時間の経過とともに壁から落ちてしまうことがあって、そうなると作品が曲がったり傷ついたりします。落下を防ぐためにも細い釘を上手に刺すことで補強できるというわけですね。

ただ、細い釘ということでかなり曲がりやすくテクニックが必要です。

そういう僕も あー、また曲がった‼︎ と、何本も曲げてしまいますが…。

両面テープ【写真展の会場設営であると便利な道具】

写真展の会場設営であると便利な道具は、両面テープです。

両面テープはなにかあった時にかなり役立ちます。

僕は初めての写真展でマットを木製パネルに貼り付けていたのですが、その強度が弱く、両面テープで補修したことがありました。受付の表示を貼ったりなど、なにかあった時に役立つ両面テープは持っていくと安心感があります。

マスキングテープ【写真展の会場設営であると便利な道具】

写真展の会場設営であると便利な道具は、マスキングテープです。

両面テープと同じようにマスキングテープもあると安心感があります。

軽く貼るだけのものはマスキングテープで貼ると、貼り跡も残らないので安心ですね!

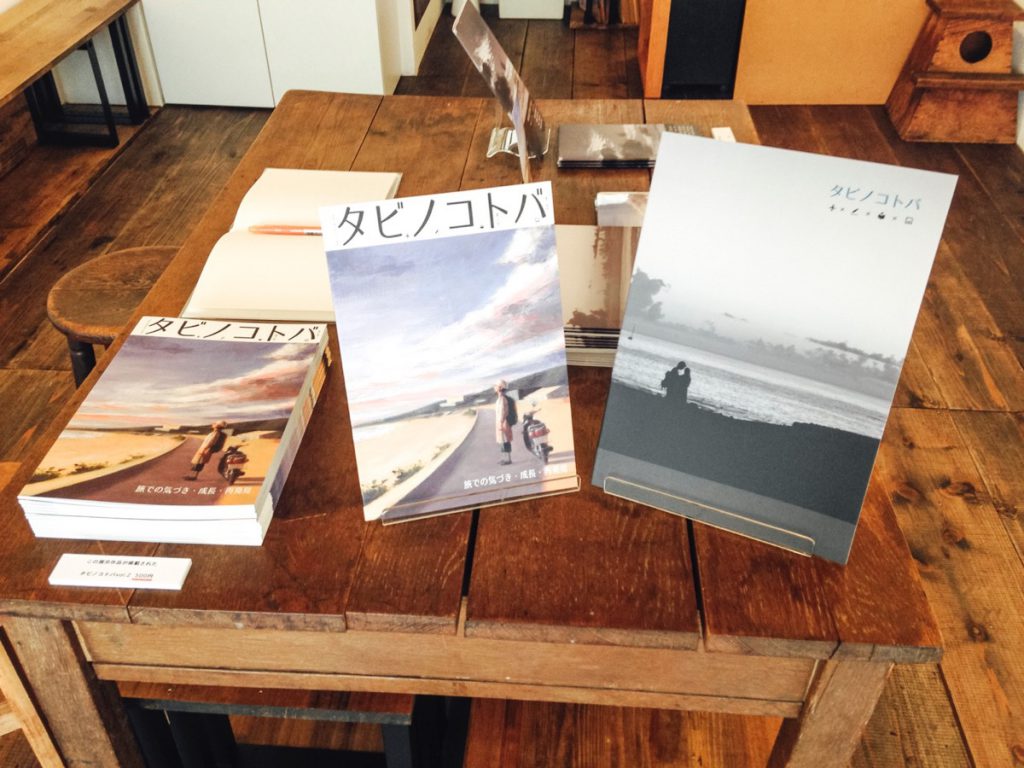

ブックスタンド【写真展の会場設営であると便利な道具】

写真展の会場設営であると便利な道具は、ブックスタンドです。

ブックスタンドはちょっとした案内板を置きたいときや、一緒にポストカードや写真集を販売したい時に役立ちます。

芳名帳【写真展の会場設営であると便利な道具】

写真展の会場設営であると便利な道具は、芳名帳です。

芳名帳は展示会場に来場して頂いた方にお名前を記入して頂くときに使います。自分が会場にいない時や、今後の展示会をご案内したい場合などに役立ちますね!

なにより、来場してくれた方のお名前はその存在だけで嬉しいもの。

芳名帳ではなくても、感想ノートなどを置いてもいいかもしれませんね。

筆ペン【写真展の会場設営であると便利な道具】

写真展の会場設営であると便利な道具は、筆ペンです。

芳名帳に名前を記入してもらうための筆ペンもあるといいですよね。

写真展準備に必要な道具|展示会場によっては必要な道具は?

写真展の会場準備によっては、あったほうがいい便利な道具を紹介していきます。

ダルマピン(画鋲)【写真展の会場設営によっては必要な道具】

写真展の会場設営であると便利な道具は、ダルマピンです。

額をひっかけるのに高さの微調整もしやすいし、1番簡単な方法だと言えるでしょう。

他にも額によっては釘を使う方や、ピクチャーレールで上から引っ掛けて展示をする場合もあるかと思います。

展示会場や使用する額によって異なると思いますので確認してみてください。

養生テープ【写真展の会場設営によっては必要な道具】

写真展の会場設営によっては必要な道具、養生テープです。

撤収作業の際に、作品をプチプチに梱包する時に養生テープがあると便利ですね。

剥がしやすい特性がある養生テープは、使わないかもしれないけれど困ったときに何かの役に立ちますね。

はじめての写真展入門 写真展の準備に必要な道具 まとめ

写真展当日準備はなにかと慌ただしく、予測できないトラブルが起きるもの。

そんな当日のドタバタに臨機応変な対応をするためにも、道具はあると安心できます。

自分の展示に必要なものを考え、余裕をもって当日を迎えられるといいですね。

- 第1回は会場選択・ギャラリー編

- 第2回は写真のセレクト編

- 第3回は額装編

- 第4回は宣伝編

- 第5回は会場レイアウト編

- 第6回は当日持参する道具編 ←今回の記事

- 第7回はスケジュール・費用編

- 第8回は額を作る編

写真展ではなくて、フォトコンテストに挑戦してみたい!という方は、コチラをお読みください!

フォトコンテスト入賞までの完全マニュアル

フォトコンテスト入賞までの完全マニュアル【写真集を出版することになりました!】

キューバを撮影した写真集「SEEKING QUIETNESS」を出版することになりました