この記事では、「心からオススメできる旅の本・紀行文」を紹介しています。(※2024年1月1日に1冊追加)

バックパッカーの旅本や探検家の本、写真家の旅本など一般的によく知られた王道の旅行記・紀行文から、マニアックな旅本まで揃えました。

旅本のランキング記事は山ほどありますが、ここまで濃密な記事はなかなかないはずです。

ここで紹介した旅の本・紀行文が、あなたの次の旅に繋がるかもしれませんね!

この記事でわかること

目次

- これまで読んだ1500冊からオススメの旅本・紀行文を紹介

- バックパッカーの旅行記からオススメの旅本・紀行文

- 冒険・探検・僻地を旅したオススメの旅本・紀行文

- 旅のエッセイ・紀行文からオススメの旅本

- 『0メートルの旅|岡田悠 』【旅のエッセイ本】

- 『行かずに死ねるか!|石田ゆうすけ 』【チャリダーの世界一周本】

- 『EARTH GYPSY|naho maho 』【人生を見つめ直す旅本】

- 『ラオスにいったい何があるというんですか?|村上春樹 』【魅惑的な旅のエッセイ本】

- 『木曜日のボール|近藤篤』【サッカーが繋いた旅のエッセイ本】

- 『作家と一日|吉田修一』【ANAの翼の王国で連載されている旅エッセイ本】

- 『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬|若林正恭』【感情を揺さぶる旅のエッセイ本】

- 『ロバのスーコと旅をする』【ロバと歩いた世界旅】

- 『タビノコトバ vol.1〜vol.3』【旅の文章を公募してつくった旅の文芸誌】

- ブログでおすすめの本を紹介するのは楽しい

- 本当に面白い旅本・紀行文 まとめ

これまで読んだ1500冊からオススメの旅本・紀行文を紹介

どんな旅本を紹介しているの?

この記事では、『おすすめの旅本・紀行文』を紹介しています。

紹介している本は、ガイドブックのような写真が多いフワっとした旅本ではなく、文章で旅を表現している本を多く紹介しました。本が好きで、旅が好きな人には刺さる本だと思います。

僕は一番好きな本のジャンルは「旅行記・紀行文」で、1番好きなジャンルだからこそ本当にオススメの本を紹介したいと思い、とても長い記事を書きました。

ちなみにこの記事はオススメ度のランキング形式ではなく、順不同で紹介しています。また、紹介する本は随時更新していきます。最初は20冊を紹介していましたが、現在は23冊になっています(※2024年1月更新)

紹介した旅本を【バックパッカーの旅本・紀行文】【写真家の旅本】【冒険・探検・極地の旅本・紀行文】【旅のエッセイ本】と4つのジャンルで分類しました。

- 2023年5月に旅をしながら世界各地の人に「夢」をインタビューした本をみらいパブリッシングから出版

- 2023年3月末まで書籍を学校に届けるクラウドファンディングに挑戦中(もうすぐ100%達成!!!)

- >>クラウドファンディングのページへ

旅行記・紀行文から心に響いた名言・名文を紹介した記事もあるので、興味のある方は読んでみてください。

旅人の名言集20選【旅本・紀行文から心に響いた言葉】

旅人の名言集20選【旅本・紀行文から心に響いた言葉】バックパッカーの旅行記からオススメの旅本・紀行文

まずは、旅の本の王道とも言える「バックパッカーの旅行記」から、オススメの旅本・紀行文を7冊紹介します。

『深夜特急|沢木耕太郎 』

【バックパッカーの王道旅行記】

心からオススメできる面白い旅の本1冊目は、沢木耕太郎の『深夜特急』です。

「深夜特急」は、日本の旅行記・紀行文で最も有名な作品です。

内容は、バックパッカーの若者が乗合バスでインドのデリーからイギリスのロンドンを目指す紀行文で、バックパッカーのバイブルとも呼ばれています。

ユーラシア大陸を巡る中で様々な人と出会い、異国の文化を肌で感じ、旅を続けていく「深夜特急」を読んで旅に出た若者もきっと多いはず。

インドからと言いながらも最初にストップオーバーで香港に立ち寄り、マカオへ行く。そこでの過ごし方がまた面白く、1巻でその魅力に取り憑かれるでしょう。

僕はこの本を大学生の頃に読み、世界を想像し、ウズウズしました。

この本自体はかなり古い旅行記だけど、きっと今の大学生も同じように刺激を受けるはず。無性に旅したくなる一冊ですね!

深夜特急の著者である沢木耕太郎さんは、ノンフィクションライターとして多数の書籍を出版しています。

中でもオススメの本は、深夜特急の背景を描いた「旅する力―深夜特急ノート (新潮文庫)」が深夜特急とは関連性が高くてオススメです。

また、ノンフィクションライターとしてクライマーの山野井泰史・妙子夫婦の登山を追った「凍」や、ボクシングのカシアス内藤を追った「一瞬の夏」、カメラマンのロバート・キャパを追った「キャパの十字架」、エッセイの「銀河を渡る」も超絶おもしろいです。

また、沢木耕太郎さんはストーリーテラーとしても魅力的で、毎年クリスマスイブにラジオを放送しています。沢木耕太郎さんについては、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にどうぞ。

『旅情熱帯夜|竹沢うるま 』

【写真家の世界一周旅行記】

心からオススメできる面白い旅の本2冊目は、竹沢うるま『旅情熱帯夜』です。

写真家・竹沢うるまさんが世界一周旅行をしたときの写真とエッセイが詰まった「旅情熱帯夜」です。

現在の「旅写真」と言えば、竹沢うるまさんの作品が浮かんでくる方も多く、人気の写真家が世界を放浪した時の写真とエッセイはとても惹き込まれます。

美しい写真と繊細な文章が合わさった、読み応えのある旅本です!

竹沢さんの書く文章や些細な光を写し出す写真は、多くの人が何気なく見過ごしてしまう日常の出来事に、気づき、足を止め、切り取っているからなのだと気づかせてくれる作品が多くあります。

本を読むだけで、旅を通して自分との対話を深く実践しているのがわかるのが特徴で、単行本では世界一周の旅を文章だけで綴った「The Songlines」やチベットの旅を文章化した「ルンタ」、写真集では世界一周の旅写真「Walkabout」や「Kor La」があります。

『ラダックの星|中村安希』

【ラダック旅行記】

心からオススメできる面白い旅の本3冊目は、中村安希『ラダックの星』です。

「ラダックの星」は、『インパラの朝 ユーラシア・アフリカ大陸 684日』で開高健ノンフィクション賞を受賞した中村安希さんが、とある理由からラダックに星を見に行くことになった紀行文です。

『ラダックの星』はその紀行描写もさることながら、心理描写が大変に素晴らしい作品です。動作ひとつ、視線ひとつ、心の葛藤ひとつが、締め付けられるような苦しさや、虚無感を感じさせます。

一人の女性を巡って現在と過去が交錯していく表現がなんとも儚く、過去の美しさを知っているからこそ、それがなくなってしまった現在の虚無感が響いてくる。前に前にと、一歩づつ歩き続けたくなる一冊。

中村安希さんは「インパラの朝」でもそうでしたが、心理描写がとても秀逸な作家さんですね!

▶中村安希さんの『ラダックの星』に書かれた名言・名文

春がきたら種を蒔き、秋が来たら麦を刈り、たっぷり日に焼けてどぶろくを飲み、酔っぱらってみんなで深夜まで騒ぐ。もしもラダックに生まれていたら、きっとそうやって生きてきた。私もミヅキも。

「ラダックの星」については、2018年に読んだ本の中からオススメ第2位にランクしています。

【2018年】本当に読んでよかったオススメ本ランキング11

【2018年】本当に読んでよかったオススメ本ランキング11『ライド・ライド・ライド|藤代冥砂』

【バックパッカーの出会いの旅行記】

心からオススメできる面白い旅の本4冊目は、藤代冥砂『ライド・ライド・ライド』です。

藤代冥砂さんの著作「ライド・ライド・ライド」は、僕が一番好きな本かもしれません。

写真家の藤代冥砂さんは、まだ何者でもなかった若かりし頃に、世界中を旅した。飛行機に乗り、バスに乗り、女に乗る。愛する人と出会い、愛した人と別れ、また愛する人と出会った。

この本には美しい景色の話など、なにひとつ書かれていない。

いろいろな人と出会い、心の浮き沈みを体験し、移動することこそが彼にとっての旅なのだ。

写真集「もう、家に帰ろう」では優しさに包まれた達観したような文章を書いた藤代さん。そんな藤代さんからはあまり想像できないちょっぴりセンチメンタルな描写も、若さと捉えればこの時期にしか書くことが出来ない特別な文章なのだと納得できる。

もしかすると、僕が世界で一番好きな本はこの本かもしれないと思わせてくれる旅本です。

▶『ライド・ライド・ライド』に書かれた名言・名文

空港に向かう車の中での思いが好きだ。どんなに失っても、また何かが勝手に始まっていく。そんな、どうしようもなさが好きだった。

たぶん生まれ変わったら忘れてしまう。だけど、生きているうちは、ずっと覚えているだろう。自分の娘が誰だかわからなくなるほどボケてしまったあとでも、きっと忘れないことがある。誰にでもそんな十日間があるはずだ。

あの、サイゴンでの十日間がなかったら、私の旅はもっと早くに終わってしまったかもしれない。つまり、生きることの意味の半分を失うことになっていただろう。そうだったとしたら、意味が半分しかない人生はどんなふうにすぎていったのだろう。

静脈を震わす青さに満ちた明け方の五分を知っていたとしても、ギターアンプから初めて音を出した時の喜びを知っていたとしても、それはとるに足りないことだ。どうでもいいことだ。

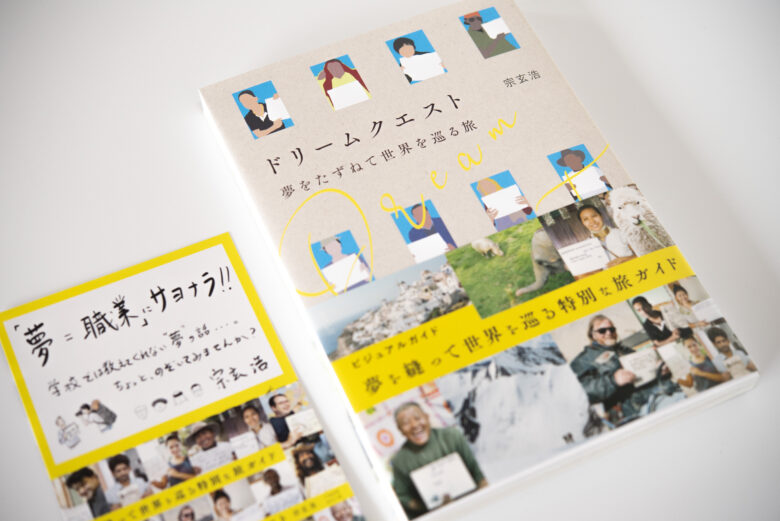

『ドリームクエスト 夢をたずねて世界を巡る旅|宗玄浩』

【世界の人々に夢をたずねた旅行記】

心からオススメできる面白い旅の本5冊目は、宗玄浩『ドリームクエスト』です。

僭越ながら、このブログの筆者である僕の拙著「ドリームクエスト」は、世界の人々に夢をたずねた本です。

ドリームクエストは、夢をたずねたインタビュー本でもあり、バックパッカーの旅行記でもあり、彩り豊かな写真が並んだビジュアルガイドブックでもあります。

日本の学校で将来の夢を作文することから「夢=職業」と思いがちですが、そんな価値観のない世界ではどんな夢があるのだろうと思ったことが旅のキッカケ。『世界中に夢をもって生きる人がいる』というキャッチコピーが心に残る本になりました!

一番印象に残った夢は、パレスチナ難民が語った『自分の故郷に帰りたい』という夢でした。

▶『ドリームクエスト』に書かれた名言・名文

夢について考えると、小学校の卒業文集を書いた経験から職業を連想しがちですが、僕が世界各国で夢を訪ねた人たちには「こんなことをしてみたい」「こんな人生を送りたい」「こんな未来が来てほしい」といった在り方や生き方のようなものを語ってくれる人たちがたくさんいました。

今、その時の写真を見返してみると、彼らが出会って間もない外国人と接しているとは到底思えないような表情を見せているくれていたことに気づき、改めて夢のもつ魔法のような力を感じています。

夢について考え、 真剣に伝えようとしてくれている空間には、幸福や希望といったポジティブな空気が満ちていた。その空気が、自然と柔らかい表情を踏んでくれたような気がしています。

『あの日、僕は旅に出た|蔵前仁一』

【旅行人創刊者の旅行記】

心からオススメできる面白い旅の本6冊目は、蔵前仁一『あの日、僕は旅に出た』です。

蔵前仁一さんの著作「あの日、僕は旅に出た」は、バックパッカーのガイドブック「旅行人」を創刊するまでのストーリーです。

現在はガイドブックといえば地球の歩き方が有名ですが、以前は地球の歩き方には記載されていないディープな地域を出版していた「旅行人」が有名でした(今は休刊中)

チベット、ラダック、アフリカ…。

実際に旅行者が旅行し、うまい飯やオススメの宿や国境での注意点を投稿し、生の情報によって作られていた旅行雑誌で、情報ノートのような本でした。

ノンフィクション作家の石井光太さんがデビューする前に投稿してきた話なんかも書かれていて面白いですね。

まだ何者でもなかった若者が、自分の足で歩き、自分の道を作っていく話はなんだか妙に親近感が湧いて、僕も頑張ろうとやる気になった一冊です。

▶『あの日、僕は旅に出た』に書かれた名言・名文

この世界をリアリティを持って感じられることが、僕にとって切実な欲求だった。僕は中国大陸の東側に浮かぶ島国の一員に過ぎない。一歩、外へ足を踏み出すと、僕の知らない世界が果てしなく広がっている。それを見ずして、どうやって人生を過ごせというのか。有名になどならなくてもけっこう。世界を見たい。リアルに感じたい。それだけが僕の願いだった。

『アフリカにょろり旅|青山潤』

【うなぎ研究者のバックパック研究旅】

心からオススメできる面白い旅の本7冊目は、青山潤『アフリカにょろり旅』です。

青山潤さんの著作「アフリカにょろり旅」は、東大のうなぎ研究チームが、世界のうなぎ全種類を集めるために世界各地を旅するドラゴンボール的な作品です。

東大大学院チームという超絶まじめな組織が、大真面目にふざけたことをやっているところが面白い作品です。

人が1つの世界に没頭すると、それだけでドラマよりも面白い話が生まれますよね。

ウナギは日本でも馴染みのある魚だけど、実は当時はまだ多くのことが解明されていない生物でした。そもそも、ウナギ全18種類の標本を持っている研究チームすら世界中に存在していなかったし、ニホンウナギがどこで産卵するのかすら誰も知らなかった。

過酷の状況下でアフリカの大地を駆け回り、2人の若い研究者がウナギを求めて人々と交流し、川を上り、ボロボロになっていく。現地の人々から見れば「なにをそんな真剣にウナギなんて」と思うものも、研究者の彼らにとってはとてつもなく貴重なサンプルというギャップも面白い一冊です。

身近な存在ながらあまり解明されていなかったウナギの生態を、とりあえず全種類集めてみようとアフリカへ旅立ち、苦戦しながら採取していくドラゴンボール的な一冊です。

2009年5月、私たちのチームは、天然ウナギの卵を採集することに世界で初めて成功しました。場所はマリアナ諸島西方に連なる海底山脈、西マリアナ海嶺の周辺(グアム周辺)です。

日本からはるか2500キロも離れたところで、ウナギは産卵し、卵が孵化していたんです。2011年と2012年の調査でも、西マリアナ海嶺周辺で卵を産んでいることが明らかになりました。

遊泳能力に乏しいレプトセファルス(ウナギの稚魚)が海流に乗るだけで、無事、日本にまでたどり着くメカニズム自体が不思議でしかたがない。もっといえば、採集したレプトセファルスを詳しく調べてみると、孵化したと推定される日は、いずれも新月の日に一致することもわかりました。

つまり、月明かりもない真っ暗な夜に、ウナギのオスとメスが大海原の中、ピンポイントと呼べる1か所で出会い、“愛”を育むわけです。これをロマンと言わずして何をロマンというのでしょう(笑)

青山潤さんは東京大学海洋研究所のウナギ研究グループに属していました。

「アフリカにょろり旅」「うなドン 南の楽園にょろり旅 (講談社文庫)」「にょろり旅・ザ・ファイナル 新種ウナギ発見へ、ロートル特殊部隊疾走す!」と、三部作になっていて、東大うなぎ研究チームの躍進の続きを読むことができます。

一人の研究者が、どのように年齢を重ねていくのかも含めてめちゃくちゃおもしろいので、ドラゴンボールを読むと思って読んでほしいです。

『そして、ぼくは旅に出た。|大竹英洋』

【若者の成長旅行記】

心からオススメできる面白い旅の本8冊目は、大竹英洋『そして、ぼくは旅に出た』です。

写真家・大竹英洋さんの著作「そして、僕は旅に出た」です。

土門拳賞を受賞した「ノースウッズ」の旅を、文章で表現した作品です。

だれもが、何者でもなかった頃。一人の偉大な写真家は、写真家に憧れるただの旅人だった。

導かれるようにノースウッズの森にたどり着き、人々と出会い、写真を撮る楽しさを感じていった大竹英洋さんが土門拳賞を受賞したのは胸アツです。

大きな流れに乗ることで、偶然が必然であるかのような不思議な出会いがやってくる。そんなことを感じさせる旅本です

▶『そして、僕は旅に出た』に書かれた名言・名文

大切なことは、なにを見ようとしているか、その心なんだよ。こうして並べると、きみがなにを見つけようとしていたかがわかる。花や動物ばかりに目がいきがちだけどね。水滴や雲、森のシルエット、さまざまな色にも反応している。わたしは、そんなきみの視線がとても好きだ。

冒険・探検・僻地を旅したオススメの旅本・紀行文

次に紹介するのは旅の中でも冒険や探検の要素が強い紀行文を紹介していきます。

普通のバックパック旅から一歩進んだ旅で、「こんな旅があるんだ」という世界の広さを実感させてくれる旅行記です。

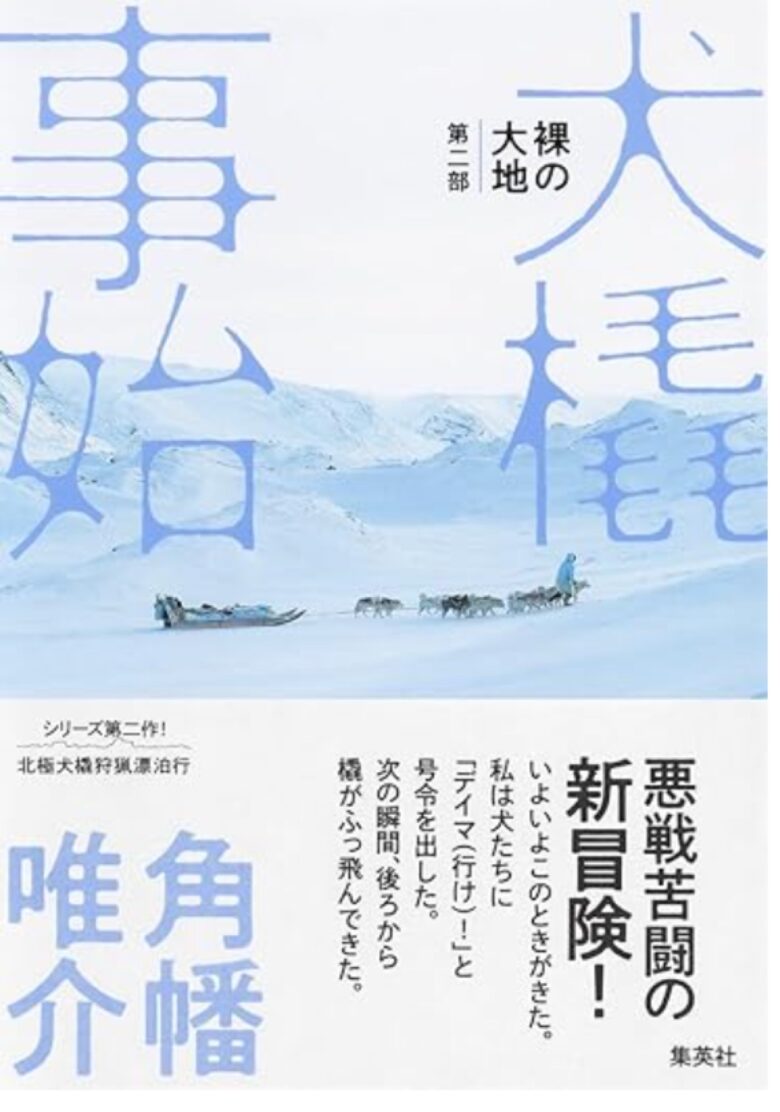

『極夜行|角幡唯介』

【探検家の旅本】

心からオススメできる面白い旅の本9冊目は、角幡唯介『極夜行』です。

探検家・角幡唯介さんの著作「極夜行」のタイトルにもなっている「極夜」とは、白夜の反対に位置する言葉で、冬の間は朝になっても太陽が昇らない現象です。

この本は、探検家・角幡唯介が四年の歳月をかけて太陽の昇らない冬の北極圏を探検する旅をまとめた一冊で、僕の2018年のベスト本でもあります。

この一冊には、絶望や希望や復活や未知や妄想や無力や前進や誕生や愛情が描かれていて、つまりは人生が描かれています。死をも覚悟した状況で四ヶ月間の極夜生活の先に見た太陽の光。

その光を例えた表現は本当に感動的で、僕の人生にもリンクし、娘の人生の始まりをも想像させられました。

角幡さんの作品はどれも自分とは異世界の旅なので、わざわざ好き好んでこんな旅をしている人がいるんだと驚きを与えてくれます。

これまで、角幡唯介の最高傑作は『極夜行』で、これを超える本はきっと生涯現れないだろうと思っていましたが、なんと最高傑作を更新しました。

北極圏で犬橇旅と出会い、橇を作り、犬を鍛え、数年かけて犬橇チームを訓練していった過程がめちゃくちゃ面白い一冊。ぜひ読んでほしい。

角幡唯介さんのオススメの本を紹介します。

▶角幡唯介さんの『極夜行』に書かれた名言・名文

冗談ではなく、俺の人生は終わったと思った。

私には短い人生の中で三十五歳から四十歳という期間は特別な期間だという認識があった。なぜなら、体力的にも感性も、経験によって培われた世界の広がりという意味においても、この年齢が最も力のある時期だからだ。

この時期にこそ人は人生最大の仕事ができるはずであり、その時期にできるはずの仕事を最高なものにできなければ、その人は人生最大の仕事、さらに言えば人生の意味をつかみ損ねると、そのように考えていた。

『謎の独立国家ソマリランド |高野秀行 』

【僻地の旅行記】

心からオススメできる面白い旅の本10冊目は、高野秀行『謎の独立国家ソマリランド』です。

高野秀行さんの著作「謎の独立国家ソマリランド そして海賊国家プントランドと戦国南部ソマリア」は、タイトルも長いが、本もハードカバーで500ページを超えて、おまけに内容まで情報量がビッシリで重たい本です。

だいたいソマリランドってなんだよ、ソマリアって言ったら海賊と紛争のイメージしかないけど、そんなところに行けるのかよ、とツッコミたくなるのだが、著者の高野秀行さん曰く「リアル北斗の拳状態のソマリアの中に、独自のシステムや政府を確立したと言われている謎の国家“ソマリランド”が独立国として存在している」とのこと。

しかもそのソマリランドは超絶危険地域に囲まれながら、独立から10数年にわたって平和を維持し、電話やインターネットなどのインフラが充実し、カートという嗜好品を愛用しながら高野さんのような旅行者も暮らしていける、らしい。

日本社会とはかけ離れたシステムの中で成り立った社会があり、世界には様々な常識が存在するのだと感じられる一冊。

クレイジージャーニーでお馴染みの高野さんの作品は、ふざけた行動を大真面目にやっているところがいつも面白いですね。

2023年上半期に読んだ本から面白かったオススメ本ランキング11

高野秀行さんの最新本【語学の天才まで1億光年】を、2023年上半期のオススメ本として紹介しています!

2023年上半期に読んだ本から面白かったオススメ本ランキング11

2023年上半期に読んだ本から面白かったオススメ本ランキング11「誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをやり、それを面白おかしく書く」をモットーに作品を生み出し続ける高野さん。その力を遺憾なく発揮した渾身の作品が「謎の独立国家ソマリランド」です。

高野秀行さんのその他のおすすめの本をいくつか紹介します。

▶高野秀行さんの『謎の独立国家ソマリランド』に書かれた名言・名文

ワイヤップが言うには、ソマリランドはもともと産業なんて牧畜しかない。首都のハルゲイサも一時は廃墟になった。こんな貧しくて何もない国だから、利権もない。利権がないから汚職も少ない。土地や財産や権力をめぐる争いも熾烈ではない。

「でも、いったん国際社会に認められたらどうなる? 援助のカネが来て汚職だらけになる。外の世界からわけのわからないマフィアやアンダーグランドのビジネスマンがどっと押し寄せる。そのうちカネや権力をめぐって南部と同じことになるよ…」

ワイヤップの言うことは瞠目に値した。ソマリランドは「国際社会の無視にもかかわらず自力で和平と民主主義を果たした」のではなく、「国際社会が無視していたから和平と民主主義を実現できた」と言っているからだ。

そして「今後も無視し続けてくれたほうがいいかもしれない」と言っているのだ。

『ツンドラ・サバイバル |服部文祥 』

【サバイバル登山家の旅行記】

心からオススメできる面白い旅の本11冊目は、服部文祥『ツンドラサバイバル』です。

サバイバル登山家、服部文祥のベスト本。

服部文祥さんが行っている「サバイバル登山」とは、長期山行に装備と食料を極力持ち込まず、食料を現地調達するスタイルの登山です。

鹿撃ちや釣りなどで食料を現地調達しながら登山をするスタイルを浸透させたのは服部さんですが、そのサバイバル登山の集大成とも言える一冊。

登山中に狩猟もするし、GPSを持ち込もうとしないし、テントなんかも使いません。この本では、そんなサバイバル登山家・服部文祥さんがツンドラを旅する中で、ある狩猟民に出会います。

その出会いの中で、服部さん自身が日本で取り組んできたことが間違ってなかったと確信する瞬間があり、その描写は何度読んでも震えてきます。

恐らく服部さんは、日本では奇異の目で見られることも今まで多くあったでしょうが、彼が毎日を積み重ねてきたことを、ツンドラの大地で当たり前のように実践している狩猟民と出会ったときの興奮と喜びの描写はとても美しかったです。そんな途方も無い感覚を想像させてくれる一冊です。

服部さんは情熱大陸、クレイジージャーニー、カリギュラなどメディアにも多数出演しています。横浜の自宅で動物を捌いたり鶏を飼ったりして暮らしている服部家のエッセイ「サバイバル家族」もとても面白くてオススメです。

服部文祥さんの関連記事をこのブログではたくさん書いています。

服部文祥のエッセイ本『サバイバル家族』本の内容と読書感想文

服部文祥のエッセイ本『サバイバル家族』本の内容と読書感想文▶服部文祥さんの『ツンドラ・サバイバル』に書かれた名言・名文

言葉は通じなくても、私にとってミーシャは気心が通じ合う猟仲間であり、ミーシャの存在は私の理想だった。理想の人間に出会い、理解し合えたことは、これまでの自分の生き方が間違いでなかったと確認することでもあった。

狩猟の経験がなければ私は正確にミーシャを理解できたとは思えないし、正しく評価できたとも思えない。

さらにミーシャはミーシャのような狩人が世界中にいるという証拠でもあった。それはそのまま過去にも未来にも、私にとって信用できる狩猟仲間、山仲間が存在するという証拠だとも考えることができるはずだ。

『地上に星座をつくる |石川直樹』

【写真家の旅行記】

心からオススメできる面白い旅の本12冊目は、石川直樹『地上に星座をつくる』です。

僕が最も影響を受けた写真家である石川直樹さんの紀行エッセイが「地上に星座をつくる」です。ヒマラヤの8000m超えの山々を登って撮影したかと思ったら、ミクロネシアの海を渡り、ユーコンで川下りをしたかと思ったら、能登半島や国東半島を巡って撮影する。

世界中を飛び回っている写真家・石川直樹のの7年間の旅の軌跡を振り返った旅行記。

めちゃくちゃ面白い!

世界を旅しながら写真を撮影する石川直樹さんの写真はとても魅力的ですが、文章も同じように魅力的です。

旅や冒険に特化した文章の賞である「開高健ノンフィクション賞」を受賞した『最後の冒険家』や、北極圏の旅の18年間を綴った『極北へ』といった文章作品はとても面白い。

写真集ではヒマラヤの8000m峰を登って撮影した『Qomolangma』や『K2』、世界を旅した『この星の光の地図を写す』や『CORONA』などオススメ作品はたくさんあります。

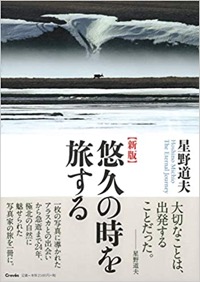

『旅をする木 |星野道夫』

【今も愛される伝説の写真家】

心からオススメできる面白い旅の本13冊目は、星野道夫『旅をする木』です。

アラスカを愛し、アラスカに愛された写真家・星野道夫さんの代表作が「旅をする木」です。

説明不要の名作。

この本に栞は不要です。どこから読んでもいいし、読まなくてもいい。いつ止めてもいいし、何度読んだっていい。いつだって大切なことを伝えてくれる。そして、大切なことは何度でも、伝えてくれる。そんな美しい旅本です。

星野道夫さんの伝説の一冊。

あなたが読みたいときに、読みたいページから読むことをオススメします。

星野道夫さんは、今なお多くの写真家が憧れ続ける伝説の写真家です。

星野道夫さんの本を読んだ以前と以後で、なにかが変わったという人は、大袈裟ではなく多いはず。

ある人は仕事を辞めたかもしれないし、ある人は日常の尊さに気がついたかもしれない。

ある人は旅立ったのかもしれないし、ある人は日々の些細な変化に目を向けるようになったのかもしれない。

僕にとって星野道夫さんは、この世界を旅しようと思ったキッカケになった人です。

▶星野道夫さんの『旅をする木』に書かれた名言・名文

一年に一度、名残惜しく過ぎてゆくものに、この世で何度めぐり合えるのか。

その回数を数えるほど、人の一生の短さを知ることはないのかもしれません。

アラスカの秋は、自分にとって、そんな季節です。

星野道夫さんの関連記事をこのブログではたくさん書いています。

アラスカを旅した星野道夫のオススメ本ランキング5選

アラスカを旅した星野道夫のオススメ本ランキング5選『プラントハンター|西畠清順』

【プラントハンターの旅本】

心からオススメできる面白い旅の本14冊目は、西畠清順『プラントハンター』です。

プラントハンター・西畠清順さんの著作「プラントハンター」です。世界の珍しく美しい植物を探し出すプラントハンターという職業に憧れること間違いなし。植物に魅力に惹かれるようになる一冊です。

そもそもプラントハンターってなに?という方も多いかと思う。

プラントハンターとは、有用植物や、観賞用植物の新種を求め世界中を探索する人のこと(wiki)です。

それは野生に生えている植物かもしれないし、誰かの広大な敷地内に生息しているものかもしれないし、誰かの所有物かもしれない。それらを適切な方法で処置し、船便で日本まで運搬し、日本で命を継続させる。その作業がめちゃくちゃかっこいいんですよね。

プラントハンター・西畠清順の魅力がつまった一冊です。

プラントハンター・西畑清順をご存知だろうか?知らない人はyoutubeででも検索してもらいたい。

僕は時々かっこよい男性の動画を片っ端から見て、本が出版されていれば片っ端から読むのだが、彼にハマって様々なメディアを見た。

ちなみに過去には写真家の石川直樹さん、坂口恭平さん、ジブリの鈴木敏夫さんなどを巡ったりした。

太陽のようにピカピカと光り、優しい眼差しを向けながら力強く話す西畠清順応さん。きっとすぐにその魅力の虜になる方も多いはず。

ちなみに代々木駅にある代々木ビレッジには、西畑清順さんが世界中から持ってきた植物が植えられています。とても気持ちの良い空間なので、オススメ。

▶西畠清順さんの『プラントハンター』に書かれた名言・名文

コーアン・コー氏はもうすでにあらゆるものを手に入れてるんだよ。豪邸もあるし、自家用機も、何十台というスーパーカーも、ハーレーダビットソンも、自分専用のガソリンスタンドも持っている。

ほしいものを全部手に入れたとき、最後にほしくなったのが、植物だったのだ。

西畠清順さんの関連記事をこのブログではたくさん書いています。

【保存版】本好きが選ぶ「大切な人にプレゼントで贈りたくなる本」ベスト50

【保存版】本好きが選ぶ「大切な人にプレゼントで贈りたくなる本」ベスト50『ノモレ|国分拓 』

【アマゾン原住民を追った旅本】

心からオススメできる面白い旅の本15冊目は、国分拓『ノモレ』です。

2019年に読んだ本の中でダントツのナンバー1だった国分拓さんのノモレです。圧倒的に面白かった。

イゾラドと呼ばれるアマゾンの奥地に住む先住民と、文明世界に住む人たちとの緊張感をもった関係性が描かれた一冊。

アマゾンの奥地から、ほとんど裸姿の家族が突然文明化された人たちの前に現れた。その数は日を追うごとにどんどんと膨れていき、ついには集落を襲撃し、殺人事件まで起きてしまった。

そんな世界が2020年になろうとしている今も存在するのだ。

まさに圧倒的な本。なんなんだ、この世界は。

「ノモレ」からは、私たちが当たり前のように過ごしている常識や文化がいかに限定的なものなのかを感じるだろうし、幸福とは?暮らしとは?と、問いを与えられたような気がします。

世界の成り立ちが描かれた一冊。絶対的なオススメ本。

国分拓さんはNHKのディレクターとして「NHKスペシャル 大アマゾン 最後の秘境」を制作した方です。

書籍では今回紹介したノモレ以外にもアマゾン奥地の不法の金山を掘る男たちを取材した「ガリンペイロ」、原住民の暮らしを密着した「ヤノマミ」があります。

国分拓さんの関連記事をこのブログではたくさん書いています。

2019年のオススメ本第一位に認定しました。

面白いノンフィクション本『ガリンペイロ』あらすじと読書感想文

面白いノンフィクション本『ガリンペイロ』あらすじと読書感想文『アラスカへ行きたい|石塚元太良 』

【アラスカの旅本】

心からオススメできる面白い旅の本16冊目は、石塚元太良『アラスカへ行きたい』です。

写真家・石塚元太良さんの著作「アラスカへ行きたい」です。アラスカのガイドブックのような本を、とてもオシャレにデザインされてあります。

この本はアラスカのガイドブック的な本で、広大なアラスカの大地のどこにどんな魅力があるかが書かれています。この本を持ってアラスカへ行くのは、僕の夢の1つですね。

アラスカに行くときは必ずもっていきたい一冊。

▶石塚元太良さんの『アラスカへ行きたい』に書かれた名言・名文

エスキモーと雪にまつわる大好きな挿話がある。

彼らエスキモーの言語には、英語や美本後で「雪(snow)」と一言で表してしまうものに対して、さまざまな異なる種類の雪を示す言葉があるという。

例えば「アニュイ」は降りしきる雪、「アピ」は地面に積もった雪、「クウェリ」は木の枝に積もる雪、「ブカック」は雪崩を引き起こす雪、「スィクォクトアック」は一度とけて再凍結した雪…などなど。

日本語にも「粉雪」や「ざらめ雪」といった表現があるけれど、彼らは多くの日本人よりもずっと高い解像度で雪を見分けているということになる。こんなふうに、同じように見えるひとつのものを見ても、人によってその見え方はまったく違うし、また一人の人間の中でもその見え方は刻々と変化する。

旅することの醍醐味のひとつは、このような「経験を積むことで得られる視点の変化」ではないだろうか。

石塚元太良さんの著書「アラスカへ行きたい」はデザインも美しいこともあって「大切な人にプレゼントで贈りたくなる本」でも紹介しているので、参考にどうぞ。

【保存版】本好きが選ぶ「大切な人にプレゼントで贈りたくなる本」ベスト50

【保存版】本好きが選ぶ「大切な人にプレゼントで贈りたくなる本」ベスト50旅のエッセイ・紀行文からオススメの旅本

いくつもの旅を組み合わせた旅のエッセイや紀行文からオススメの旅本を紹介していきます。

エッセイなので読みやすく、旅のお供としてカバンの中に入れて一緒に旅をしたくなる旅本です。

『0メートルの旅|岡田悠 』

【旅のエッセイ本】

心からオススメできる面白い旅の本17冊目は、岡田悠『0メートルの旅』です。

有給取得率100%の会社員でありながら「世界ウェブ記事大賞」を受賞した岡田悠さんの著作「0メートルの旅」は、自宅から1600キロメートル離れた南極や、350キロ離れた青ヶ島や、0メートルの自宅まで、16の旅の物語を綴った旅のエッセイです。

『0メートルの旅』の魅力は、①文章の面白さ、②アイデア、③行動力にあります。

特筆すべきなのはそのアイデアと行動力で、世界を旅した紀行文やエッセイはたくさんありますが、0メートルの旅はそこに一工夫のアイデアがあるから面白い本なんですね。

南極、アフリカ、中東と世界各国を旅した岡田さんは「このまま遠くを目指し続けて、僕はどこにたどり着くのだろう?」という疑問から本書はスタートします。

「たとえ遠くに行かなくても、旅はどこでも始められるのではないだろうか」と考えた岡田さんは、世界旅編、国内旅編と12の旅のエッセイの後に『近所編』と『家編』いう4つのエッセイにたどり着きます。この4つのエッセイが、最高に面白かった。

立食い寿司「魚がし日本一」の無料クーポンを記録し続けて巡った旅、1年前に未来の自分へ送った手紙を探す旅、「大江戸今昔めぐり」という江戸時代の地図を使ったマップアプリで1週間散歩をした旅、エアロバイクとグーグルマップで日本縦断をやり遂げた旅。

誰でも始められるけれど、誰もが書けるわけではない魅力的な旅のエッセイ本です。

『行かずに死ねるか!|石田ゆうすけ 』

【チャリダーの世界一周本】

心からオススメできる面白い旅の本18冊目は、石田ゆうすけ『行かずに死ねるか』です。

石田ゆうすけさんの著作「行かずに死ねるか!」は、世界を自転車で旅する「チャリダー」と呼ばれる旅人の本です。僕が出会ったチャリダーもこの作品を読んでチャリダーになったと言っていましたがチャリダーのバイブル的な有名本ですね。

世界には色々な旅人がいます。リュックだけを背負って旅するバックパッカー、バイクで旅を続けるバイカー。リヤカーを引きながら旅する超人なんかもいる。

この本の著者、石田ゆうすけさんはチャリダー。自転車で旅をするスタイルです。

石田さんはチャリダー界のカリスマで、この本を読んでチャリダーとして旅だったという人に何人か出会いました。一生に一度、こんな旅をしてみたくなる一冊です。

▶石田ゆうすけさんの『行かずに死ねるか』に書かれた名言・名文

なんで世界一周なの?

理由はいろいろある。だけど根本の部分はひどく頼りないのだ。ただ、やりたかった。せっかく生まれてきたのだから、世界中を全部この目で見てみたかった。でもそんなことをすると、あまりに単純すぎて、言っている本人でさえしらけてしまう。

『EARTH GYPSY|naho maho 』

【人生を見つめ直す旅本】

心からオススメできる面白い旅の本19冊目は、naho・maho『EARTH GYPSY』です。

naho mahoさんの著作「EARTH GYPSY」は、双子姉妹が世界を旅した本です。

恐らく今回紹介している本の中ではちょっと異色の本。

普通の生活を送っていた双子姉妹が、今の生き方をはじめるまでの過程が書かれていて、もっと言えば旅や紀行文というよりは、「流れ」に乗って旅に出たらいろいろなことが好転していった、という引き寄せの話が中心に書かれている。

「ああ、そういえば僕が旅に出たのは…」とか、「写真に本気になろうと思ったときに石川直樹さんのワークショップがあって、一歩を踏み出してから流れが変わったなあ…」とか、自分に置き換えることができた。

「人生をよく見て生きよう」と感じたくなる一冊。

▶naho mahoさんの『EARTH GYPSY』に書かれた名言・名文

本当のやりたいことは他にあるんじゃないか?という心の声は「絶対聞いちゃいけないこと」になっていた。だって今までの苦労や、私の証明が全部なくなってしまうから。私には何の価値も無くなってしまうから。だから本当の気持ちは全部心の奥に隠したんだ。何十にも蓋をして。絶対見てはいけないもの、それは自分の本音だった。

『ラオスにいったい何があるというんですか?|村上春樹 』

【魅惑的な旅のエッセイ本】

心からオススメできる面白い旅の本20冊目は、村上春樹『ラオスにいったい何があるというんですか?』です。

村上春樹さんの著作「ラオスにいったい何があるというんですか?」は、小説家の村上春樹さんのエッセイです。村上春樹さんはもちろん小説が有名ですが、エッセイや紀行文もべらぼうに面白いですね。

村上春樹さんのエッセイは大好きで、恐らくほとんど読みました。日々の出来事や紀行文はもちろん「小説家という仕事」について書かれた本も出版していますが、どれも「言語化」が抜群に上手いので、読んでいて多くの気づきを与えてくれます。

旅について書かれたこの本は、旅の魅力を感じさせてくれる一冊です。

▶村上春樹さんの『ラオスにいったい何があるというんですか?』に書かれた名言・名文

僕がラオスから持ち帰ったものといえば、ささやかな土産物のほかには、いくつかの光景の記憶だけだ。

でもその風景には匂いがあり、音があり、肌触りがある。そこには特別な光があり、特別な風が吹いている。何かを口にする誰かの声が耳に残っている。そのときの心の震えが思い出せる。

それがただの写真とは違うところだ。それらの風景はそこにしかなかったものとして、僕の中に立体として今も残っている。これから先もけっこう鮮やかに残り続けるだろう。

それらの風景が具体的になにかの役に立つことになるのか、ならないのか、それはまだわからない。結局のところたいした役には立たないまま、ただの思い出として終わってしまうのかもしれない。しかしそもそも、それが旅というものではないか。それが人生というものではないか。

村上春樹さんは小説家ですが、エッセイもとても面白いですよね。

村上春樹さんのオススメのエッセイ本を紹介します。

村上春樹さんは、このブログでも関連記事がたくさんあるので紹介します。

村上春樹のおすすめエッセイベスト5選

村上春樹のおすすめエッセイベスト5選『木曜日のボール|近藤篤』

【サッカーが繋いた旅のエッセイ本】

心からオススメできる面白い旅の本21冊目は、近藤篤『木曜日のボール』です。

写真家・近藤篤さんの著作「木曜日のボール」です。サッカーボールのある光景を求めて世界中を旅する写真家のエッセイです。

サッカーを巡る特別な日常を紡いだ一冊で、個人的に大好きな写真エッセイです。

世界中を旅しながらサッカーボールのある風景を撮影していく写真家・近藤篤さんが、サッカーボールをめぐる70の写真と、55のエッセイをまとめたフォトエッセイ。

愉快な話、哀しい話、カメラを始めた話、思い出したくもない話。有名・無名を問わず、サッカーを通して人生を生きている人たちの姿がここにある。

人が自らの足で歩んでいく姿が描かれた素晴らしい旅本です。

近藤篤さんんは写真家としても活動していて、僕は「ボールピープル」という写真展を新宿に見に行きました。

その時に書かれていたカズこと三浦知良さんについて書かれた文章が強く印象に残っているので紹介します。

日本サッカー協会のアンバサダーとしてこちらに来ているのは知っていたけれど、まさかこんなところで会うよは夢にも思っていなかった。

W杯の撮影に来て、偶然カズに出会う。なんだか嬉しかったので、カメラをバッグにしまい、すこし雑談でもしようと一緒に走り始めた。

100mほど走ったところでカズが言った。

「ねえ、ねえ、なんでオレを撮らないの?」

相変わらず、カズはカズだ。

25年くらい前、サンパウロで初めて会ったときから、彼はいつもこうだった。朗らかで、瞳をキラキラと輝かせ、目立ちたがりやで、そしてサッカーを自分の身体と心の中心に置いて生きていた。サッカーがうまくなるためには、誰よりも努力する覚悟があり、そしてたぶん誰よりも努力していた。

ワールドカップには世界中のサッカー好きが集まる。

カズさん、どう考えても君は、ワールドカップの舞台に立つべき人だったよ。

『作家と一日|吉田修一』

【ANAの翼の王国で連載されている旅エッセイ本】

心からオススメできる面白い旅の本22冊目は、吉田修一『作家と一日』です。

吉田修一さんの著作「作家と一日」は、ANAの機内誌「翼の王国」で連載されている旅エッセイ本です。

芥川賞作家なので、細かい描写などの文章が圧倒的に上手ですね。

ANAの飛行機に乗ったことがある方は、一度は目にしたことがあるかもしれない「翼の王国」

旅先で感じるふとした瞬間、切り取った風景、出会った誰かとの大切なひととき、毎日の暮らしの中で起きるちょっとした奇跡と、心の揺らぎ。そんな旅先で感じた些細だけれど忘れたくないことを、丁寧な文章で綴っています。

きっとあなたの過去にもそんな物語があって、そんな出来事を回想したくなる一冊。

『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬|若林正恭』

【感情を揺さぶる旅のエッセイ本】

心からオススメできる面白い旅の本23冊目は、若林正恭『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』です。

オードリーの若林正恭さんの著作「表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬」は、キューバを旅したエッセイ本ですが、ただのタレント本ではありません。

最初はお笑い芸人の若林さんがキューバにひとり旅してワッキャッキャしてる本かと思っていたけれど、見事な伏線があって、それを回収していく様が感情を大きく揺さぶる旅のエッセイです。

紀行文は「こんな珍しい体験をしましたよ!」という内容が書かれているだけではあまり良い文章とは言えなくて、他を寄せ付けないよう圧倒的な体験以外は、日常の葛藤に共感できるポイントがあるかなんかも大切だと思っている。キューバという地と今いる場所が地続きだと理解できる一冊。

▶若林正恭さんの『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』に書かれた名言・名文

親父と温泉に浸かって「今年のNFLはどこのチームが強いか」、そんな他愛のない話をしただけだった。

でも、例えば人生とか、愛とか、感謝とかって実はアメフトの話のようなものの中に含まれていて、わざわざ言葉にして話すようなことじゃないんだ。

「表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬」は、2019年に読んだ本の中からオススメ第4位にランクしているので、よかったら読んでください!

【2019年】本当に読んでよかったオススメ本ランキング11

【2019年】本当に読んでよかったオススメ本ランキング11『ロバのスーコと旅をする』

【ロバと歩いた世界旅】

心からオススメできる面白い旅の本として紹介したい24冊目が、『ロバのスーコと旅をする』です。

『ロバのスーコと旅をする』は、「ロバと旅をしたい」という謎の動機にかられて、イラン、トルコ、モロッコをロバと共に歩いた旅人・高田晃太郎さんの旅行記。

ロバを購入するところから話はスタート。そんな経験をした旅人も少ないだろう…。

同じ旅好きとしても、いろんな人がいるもんだなと…。

『タビノコトバ vol.1〜vol.3』

【旅の文章を公募してつくった旅の文芸誌】

心からオススメできる面白い旅の本として最後に紹介したいのが、『タビノコトバ』です。

タビノコトバ編集部の著作「タビノコトバ」です。なにを隠そう僕が企画を運営しています。2016年より2年に1度開催し、これまで3回開催してきました。

タビノコトバは、「旅」をテーマに文章・写真を公募し、旅の文芸誌を刊行・展示会を開催する企画です。

2020年には第3回を開催し、合計300通の応募の中から採用作品を選ぶことができた。

過去のタビノコトバ展の様子

旅での出会いや気づきが書かれた文章は、誰かの旅であるはずなのにいつかの自分の旅であるかのような感覚を受ける。誰かの旅は、いつかの私たちの旅でもある。旅を回想したくなる一冊。

「タビノコトバ」については、HPの記事で詳しく解説しているので、参考にどうぞ。

【公募展を自主制作することになって3回目を開催中】僕が企画しているタビノコトバについて

【公募展を自主制作することになって3回目を開催中】僕が企画しているタビノコトバについてブログでおすすめの本を紹介するのは楽しい

ブログで自分の趣味やオススメのものを紹介したいという方は、ブログをオススメします。

ブログは、書くことで自分の興味のあることを発信できるし、それを喜んでくれる方もいるし、共通の好きなことをもった方たちと繋がれる機会になります。

自分もブログを始めてみようかなと思った方は、ぜひブログを始めてみてください!

ブログを始めるのに、サーバーとドメインが必要です。

家で例えるなら土地ですね。

サーバーはレンタルします。僕ももちろんレンタルしています。

レンタルサーバーは、様々な会社が提供していますが、とりあえず大手のエックスサーバーかロリポップで間違いないでしょう。

次に、ブログを始めるにはドメインが必要です。

住所登録をしないと、ブログを設置することができません。

このブログで言えば、.comの部分ですね。

ドメインも大手会社のエックスサーバーかお名前.comがいいかと思います!

本当に面白い旅本・紀行文 まとめ

本当に面白いオススメ本をジャンルごとに紹介していく記事を書いています。

今回は、そのシリーズ第4弾「旅本・紀行文」でした。

おすすめの旅本・紀行文は23作品に絞ってを紹介したが、まだまだ旅に関するオススメの本はあるし、今後も読んでいくでしょう。

ここに紹介した本は僕が1500冊を読み、記録してきた本の中でも自信を持ってオススメできる旅・紀行文だ。これらの本が好きで、趣味が合うという方は、あなたのオススメの旅・紀行文を紹介してもらえると嬉しいです。

ブログ「23時の暇つぶし」では、様々なジャンルのおすすめ本を紹介しています。本が好きな方はぜひ読んでみてください

【本当に面白い本をジャンルことに紹介した記事】

『本当に面白いオススメの本』はこの本だ!

『本当に面白いオススメの本』はこの本だ!- 第1弾:本当にオススメする写真家が書いた本

- 第2弾:本当に面白い「エッセイ」

- 第3弾:本当に面白い「サッカー本」

- 第4弾:本当に面白い「旅の本・紀行文20冊」←今回の記事

- 第5弾:本当に面白い「ルポタージュ」

- 第6弾:本当に面白い「日本の現代小説」

- 第7弾:本当に面白い「家族愛を感じさせる写真集」

- 第8弾:本当に面白い「旅をテーマとした写真集」

- 第9弾:誰かに贈りたくなるプレゼント本50冊

- 第10弾:オススメの伊坂幸太郎作品ランキング・トップ10

- 第11弾:「アラスカを旅した写真家・星野道夫の魅力とオススメの本」

- 第12弾:本当に面白いシリーズ本「就職しないで生きるには」

- 第13弾:本当に面白い「ぶっ飛んでる人のノンフィクション本」

- 第14弾:本当に面白い「3歳におすすめの絵本」

- 第15弾:探検家・角幡唯介のオススメ本10選と3つの魅力

- 第16弾:本当に面白い「ノンフィクション本」

- 第17弾:本当に面白い「村上春樹のおすすめエッセイ5選」

- 第18弾:本当に面白い【本がテーマの本15選】

- 第19弾:大人が感動する絵本ランキング30

- 番外編:本当に面白い映画12作品